「伝統建築工匠の技」を構成する選定技術一覧

1.建造物修理(けんぞうぶつしゅうり)

選定年月日:昭和51年5月4日

構成団体名:(公財)文化財建造物保存技術協会

概要:

我が国における文化財建造物の保存修理は120年以上の伝統をもち,現在まで約2,200棟の建造物が根本修理を受けている。これらの建造物は7世紀から20世紀初頭まで約1300年にわたる各時代の遺構で,その種別は社寺,城郭,住宅,墓碑,

建造物修理中堅研修の様子

2.建造物木工(けんぞうぶつもっこう)

選定年月日:昭和51年5月4日

構成団体名:(公財)文化財建造物保存技術協会,(一社)法人日本伝統建 築技術保存会

概要:

我が国の建造物は近年まで木造がその主流であり,したがって建築技術は木工技術によって代表され,それは世界に類例

古式の木工技術による修理の様子

3.檜皮葺・杮葺(ひわだぶき・こけらぶき)

選定年月日:昭和51年5月4日

構成団体名:(公社)全国社寺等屋根工事技術保存会

概要:

檜皮葺の様子

杮葺の様子

4.茅葺(かやぶき)

選定年月日:昭和55年4月21日

構成団体名:(公社)全国社寺等屋根工事技術保存会

概要:

茅葺は,古代に行われたと考えられる「

現在重要文化財として保存されている茅葺の建造物を維持し,後世に伝えるためには茅葺の技術は欠くことができない重要な技術である。

茅葺の様子

5.檜皮採取(ひわださいしゅ)

選定年月日:平成30年9月25日

構成団体名:(公社)全国社寺等屋根工事技術保存会

概要:

檜皮の採取は樹皮の形成期間である4月から7月までは剥ぐことができず,労働期間が限定される。単独で山中深く入り,高い木に登る等,危険を伴い,採取した檜皮を担いで山裾まで下ろす等,重労働も要求される。

現在重要文化財として保存されている檜皮葺の建造物を維持し,後世に伝えるためには檜皮採取の技術は欠くことができない重要な技術である。

檜皮採取の様子

拵え作業の様子

6.屋根板製作(やねいたせいさく)

選定年月日:平成30年9月25日

構成団体名:(公社)全国社寺等屋根工事技術保存会

概要:

板葺屋根の耐用年限は20年から30年程度であり,重要文化財となっている多くの建造物の保存継承のためには,屋根板製作の技術は欠くことのできない重要な技術である。

屋根板製作の様子

7.茅採取(かやさいしゅ)

選定年月日:平成30年9月25日

構成団体名:(一社)日本茅葺き文化協会

概要:

茅の採取は,本来は地域住民によって行われた農作業の一つであったが,建築資材としての需要減少,農業形態の変化により必要性が薄れた作業である。

茅の育成,

現在重要文化財として保存されている茅葺の建造物を維持し,後世に伝えるためには茅採取の技術は欠くことができない重要な技術である。

茅刈りの様子

茅立ての様子

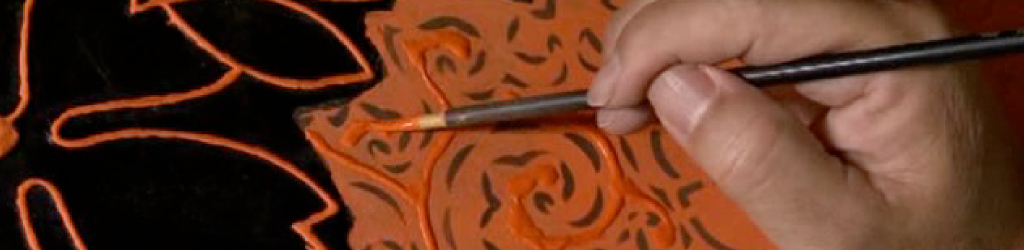

8.建造物装飾(けんぞうぶつそうしょく)

選定年月日:平成19年9月6日

構成団体名:(一社)社寺建造物美術保存技術協会

概要:

文化財建造物を装飾する技術には,

これらの技術は,建造物を装うという意匠性だけでなく,部材表面の風化抑制などの機能性も担っている。建造物の修理においては,その両者を考慮して適切な技法を吟味して施工する必要があり,そのためには豊富な知見と熟練が求められる。

また建造物の保存修理を適切な周期で行うためには,これらの技術の円滑な継承が不可欠である。

錺金具製作の様子

9.建造物彩色(けんぞうぶつさいしき)

選定年月日:昭和54年4月21日

構成団体名:(公財)日光社寺文化財保存会

概要:

我が国における建造物彩色は,仏教の伝来とともに大陸から移入されたと考えられ,平安時代になると大陸直伝の技法から日本的なものとして洗練され,華麗な発達を遂げた。中世では仏塔の内部等にその伝統が受け継がれ,中期からは,素木造を基本とした神社建築にも取り入れられ,特に室町末,桃山時代には漆を加えて建物内外ともに豪華絢爛な彩色を施す技法が発達した。

近代以降,油性塗料や合成染料が建築彩色の主流となり,また,天然顔料の資源不足や技術者の減少などの課題に直面していたが,文化財を後世に継承していくためには不可欠な技術であり,保存会が技術者養成を担っている。

彩色の様子

10.建造物漆塗(けんぞうぶつうるしぬり)

選定年月日:平成28年9月30日

構成団体名:(公財)日光社寺文化財保存会

概要:

独特の色艶を持つ

近代以降,油性塗料や合成塗料が建築塗装の主流となっているものの,建造物漆塗の技術は,社寺など伝統的な建造物を後世に継承していくために不可欠である。

漆塗の様子

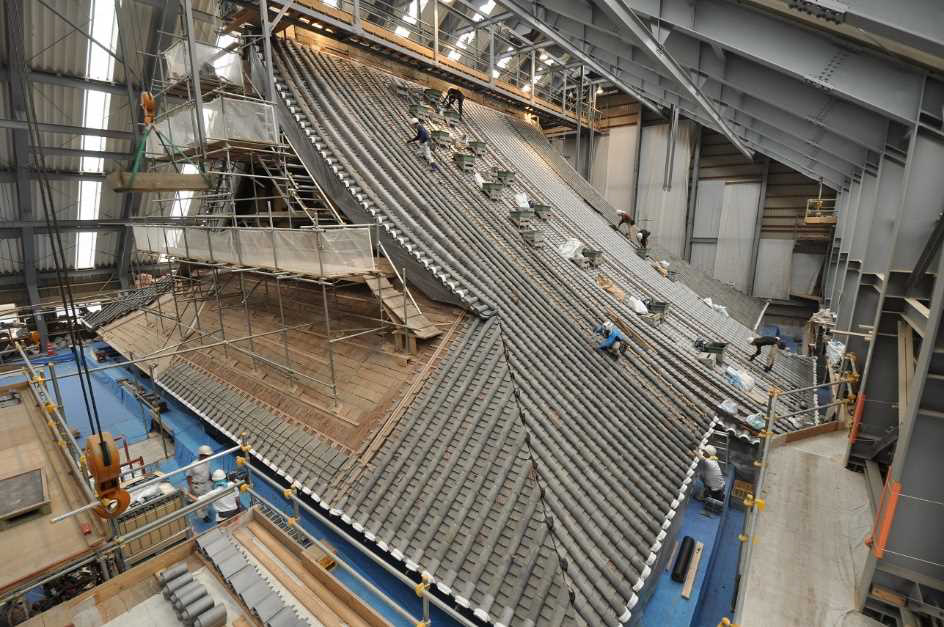

11.屋根瓦葺(本瓦葺)(やねがわらぶき(ほんがわらぶき)

選定年月日:平成6年6月27日

構成団体名:(一社)日本伝統瓦技術保存会

概要:

寺院建築や城郭建築をはじめとする我が国の伝統的な建造物には

本瓦葺の技術は,再用可能な古瓦をどこまで使用できるかを判別し,新しい瓦との調和のとれた使い方,棟や谷部の雨や強風に対する対策を考え,軒の

本瓦葺の様子

12.左官(日本壁)(さかん(にほんかべ)

選定年月日:平成14年7月8日

構成団体名:全国文化財壁技術保存会

概要:

左官の職名は近世初期には見られ,それ以前には「泥工」「壁塗り」とも称された。我が国の伝統的左官技術には,表面を土で仕上げる古式京壁と,

良質の日本壁を製作するためには,各種素材の吟味から施工まで高度な熟練が必要であり,文化財建造物修理においては,製作された壁の強度や美観が修理工事の良否に大きく影響する。しかし,日本壁製作のような湿式工法には十分な工期と経験が必要であるため,熟練した,良質な日本壁を製作できる技術者を確保していく必要がある。

左官技術研修の様子

13.建具製作(たてぐせいさく)

選定年月日:平成11年6月21日

構成団体名:(一財)全国伝統建具技術保存会

概要:

建具の製作は木取り,矯正,

建具製作研修の様子

14.畳製作(たたみせいさく)

選定年月日:平成16年9月2日

構成団体名:(一社)文化財畳技術保存会

概要:

畳は,貴族邸宅である

畳製作の様子

15.手織中継表製作(ておりなかつぎおもてせいさく)

選定年月日:令和5年10月18日

構成団体名:(一社)文化財畳技術保存会

概要:

中継表は畳表のひとつで、様々な文化財建造物の畳に使用されている。手織中継表の製作は、麻を紡いだ縦糸を手織機に掛け、両端から藺草を通して織る。20回ほど藺草を通したらコテで強く叩き締め、これを繰り返すことで1枚の中継表を織り上げる。皺や斑が出ないように一様に織ったり、材料となる藺草を選別したりするには熟練を要する。

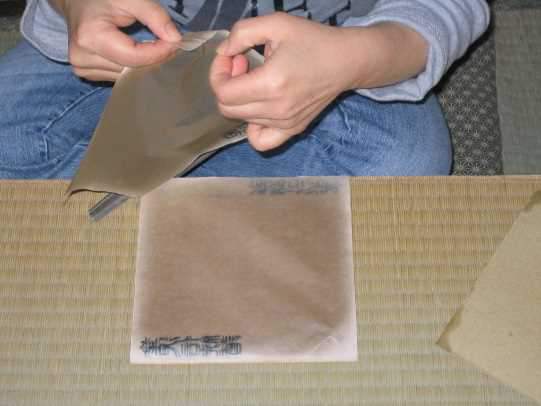

手織中継表製作の様子

16.装潢修理技術(そうこうしゅうりぎじゅつ)

選定年月日:平成7年5月31日

構成団体名:(一社)国宝修理装潢師連盟

概要:

我が国では絵画,書跡,古文書などの文化財が,千数百年から数百年の永い年月を経て,今日に伝わっている。特に我が国特有の高温多湿の気象条件の下では,湿気,カビによる腐食や虫害による損傷が起こりやすく,必ずしも恵まれた環境とはいえない。こうした中で,多くの文化財が今日に伝えられたのは,優れた伝統的な保存修理技術:装潢

そうこう

の技によるところが大きい。

我が国伝来の書画類は四季の温湿度変化の影響を受けやすい紙や絹を主材料とするものが多いため,原状のままに伝来するものは稀で,いずれも本紙を紙,

障壁画修理の様子

17.日本産漆生産・精製(にほんさんうるしせいさん・せいせい)

選定年月日:昭和51年5月4日

構成団体名:日本文化財漆協会,日本うるし掻き技術保存会

概要:

日本産漆は透明度,接着力,

将来にわたって良質の日本産漆を確保し,もって文化財を後世に継承していくためには,日本産漆の生産・精製は欠くことのできない重要な技術である。

漆掻きの様子

18.縁付金箔製造(えんつけきんぱくせいぞう)

選定年月日:平成26年10月23日

構成団体名:金沢金箔伝統技術保存会

概要:

縁付金箔製造の技術内容は,

縁付金箔は極めて薄く,しなやかで大きく,色艶に優れ,無形文化財の工芸技術による作品製作や有形文化財の保存修理には欠くことのできない原材料である。

箔工程の様子

紙仕込み工程の様子